Trenes. El progreso. En la inolvidable El hombre que mató a Liberty Valance, Vera Miles le decía al sheriff, “Esta ciudad ha cambiado mucho”. Y aquél le contestaba, “Todo es el resultado del ferrocarril. El desierto sigue siendo el mismo”. Cierto, el progreso.

Me desplazo casi a diario en tren, en Cercanías. Y para mí, aparte de práctico, es un auténtico placer viajar en tren. Porque desde que tengo uso de razón estoy fascinado con los trenes.

Uno de los ocios de pequeño, de mi infancia más temprana, era pasear con mis yayos los sábados por la tarde desde el pueblo hasta la estación de Colmenar Viejo. Por el camino, no de baldosas (amarillas), pero sí de (grises) adoquines. Entre los juegos, al principio sólo y luego con mi hermano, estaba el detectar el primero que el semáforo de las vías se pusiese verde. Y ahí entraba el gran espectáculo: el paso del tren. Un tren que parecía tener vida, o, al menos, yo se la presumía con ese rostro que parecían tener las locomotoras. No había entonces Cercanías, claro. Pero sí que pasaban trenes, tres o cuatro al día, mercancías, automotores, el Talgo de Paris, los que iban a Irún, los de Burgos. Todos trenes diésel, claro, porque la vía no estaba electrificada. Y mis favoritos del directo Madrid-Burgos, eran los remolcados por la locomotora de la serie 333. Con sus colores verde y amarillo. Porque parecía tener cara. Y ojos de mosca. Como uno de mis monstruos infantiles con vida propia. Por eso, definitivamente, yo quería de mayor conducir un tren, ser ferroviario.

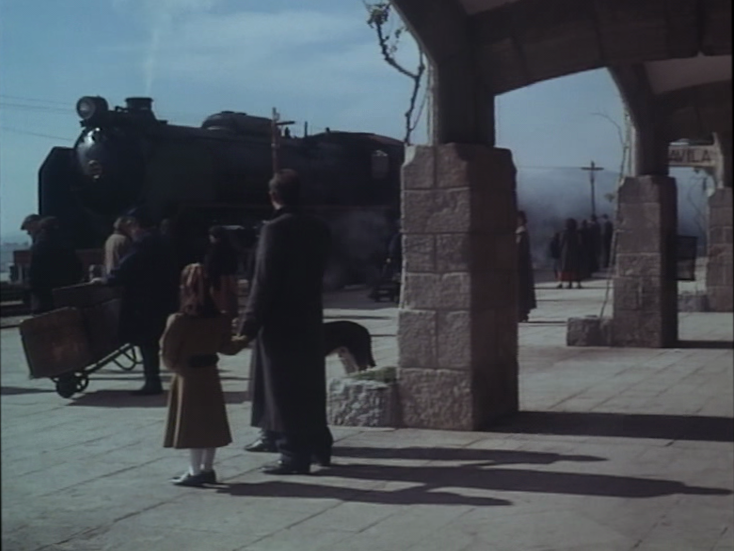

Esa estación se me antojaba fantástica y fantasmagórica. Con esos cinco arcos de granito, de medio punto, reciclados de una vieja ermita. Con ese negro tejado de pizarra, las terrazas, las ventanas de las buhardillas, y los rematitos conopiales en otras puertas, que a mi me parecían de centro Europa, o de Transilvania, vete a ver. Tiempo después descubrí que allí se rodó una espectral escena de una película que dio comienzo al éxito del fantaterror español: La marca del hombre lobo, escrita y protagonizada por alguien que años después sería un referente y gran amigo, Paul Naschy. En esa estación se rodó la llegada de los vampiros en el tren fantasma. Y por eso quizás, hace poco rodamos ahí Llámame Vampus. La cabra tira al monte.

No es la única película rodada en esa estación. También, La sombra del ciprés es alargada. Y muy cerca, también en la vía, Villa cabalga. Y es que los trenes estuvieron muy cerca siempre del cine, pero eso en mis tiempos infantiles (¿Pasaron ya?), no lo tenía muy presente.

El cine nació de la mano del tren. Con L’arrivée d’un train à La Ciotat. En 1895. Más simbiosis, imposible. Después, Asalto y robo un tren, con inauguración del western. Y así hasta la actualidad. Porque hay miles y miles de películas con trenes. De El rail a Extraños en un tren, pasando por El maquinista de La General, El caballo de hierro, Unión Pacific, Estación Termini, El ferroviario, Asesinato en el Orient Express… Miles. Por eso a mi fascinación infantil de conducir un tren se unía después la del cine. Tren y cine, o cine y tren.

Hace un tiempo, mi querido y admirado amigo Fernando Colmenarejo me brindó la oportunidad de participar en la exposición conmemorativa de los 150 años del ferrocarril. Y de escribir un texto en el libro que acompañaba la exhibición. Y de presentarlo en la madrileña Estación de Delicias, donde se rodó Dr. Zhivago, Nicolás y Alejandra, Pánico en el Transiberiano o Rojos. Momento flipante para un flipado de los trenes y del cine.

Sueño a diario con ambas cosas, con el cine y con el tren. Y lo recuerdo cuando paso casi a diario por esa estación, ahora en obras para “modernizarla”, que para mi perderá algo de su esencia. El progreso. Aun así es aquella estación. La de los sueños infantiles. La del cine y el tren. O el tren y el cine.